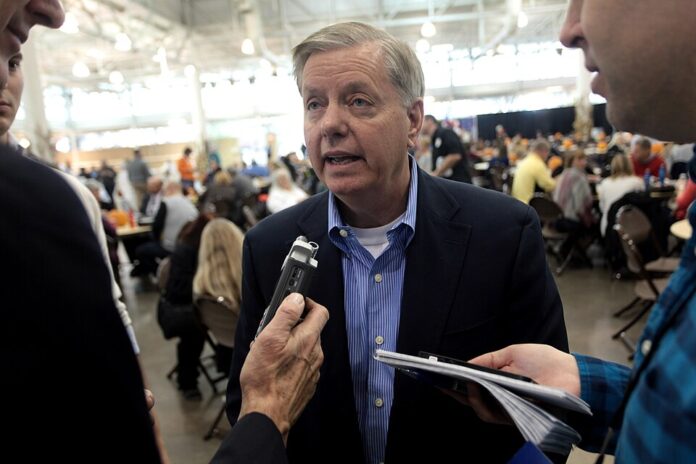

(Quelle Beitragsbild oben: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Lindsey Graham, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=112652067)

Eine Aussage aus Washington verändert den Ton gegenüber Teheran grundlegend. Während im Iran Menschen auf die Straße gehen und sterben, richtet sich die Warnung plötzlich nicht mehr abstrakt gegen ein System, sondern konkret gegen den Mann an der Spitze.

Der amerikanische Senator Lindsey Graham erklärte öffentlich, dass Präsident Donald Trump den Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, töten lassen würde, sollte das iranische Regime weiter Demonstranten erschießen. Die Worte fielen nicht in einem Nebensatz, sondern als gezielte Botschaft an die Führung in Teheran. Unmissverständlich. Persönlich. Endgültig.

Diese Aussage fällt in eine Phase, in der der Iran seit Tagen von landesweiten Protesten erschüttert wird. Menschen gehen auf die Straße, nicht aus ideologischer Lust, sondern aus wirtschaftlicher Verzweiflung und politischer Erschöpfung. Inflation, Arbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit haben sich zu einer Wut verdichtet, die sich nicht mehr kontrollieren lässt. In Dutzenden Städten rufen Demonstranten offen Parolen gegen die religiöse Führung. Der Name Khamenei wird nicht mehr geflüstert, sondern geschrien.

Die Sicherheitskräfte reagieren mit Härte. Tote, tausende Festnahmen, Berichte über nächtliche Razzien und das systematische Einschüchtern ganzer Stadtviertel prägen das Bild. Doch anders als bei früheren Protestwellen scheint sich diesmal etwas verschoben zu haben. In einzelnen Regionen kursieren Hinweise, dass Teile der lokalen Sicherheitskräfte nicht mehr geschlossen hinter dem Regime stehen. Videos zeigen Menschenmengen, die sich nicht mehr zerstreuen lassen, selbst dann nicht, wenn Gewalt eingesetzt wird.

In genau diesem Moment wählt Washington einen neuen Ton. Graham spricht nicht über Sanktionen, nicht über internationale Isolation, nicht über Resolutionen. Er spricht über gezielte Tötung. Seine Aussage richtet sich ausdrücklich an die oberste Führungsschicht des Regimes. Die Botschaft lautet, dass persönliches Überleben nicht mehr garantiert ist, wenn staatliche Gewalt gegen die eigene Bevölkerung fortgesetzt wird.

Graham verweist dabei auf das Beispiel Venezuela und die amerikanische Vorgehensweise dort. In seiner Logik ist klare Machtprojektion kein Risiko, sondern ein Mittel zur Wiederherstellung von Abschreckung. Wer Menschen erschießt, verliere den Anspruch auf Schutz durch diplomatische Spielregeln. Diese Argumentation markiert eine klare Abkehr von der bisherigen Linie westlicher Zurückhaltung gegenüber innerstaatlicher Repression im Iran.

Ob diese Drohung tatsächlich eine offizielle Position des Weißen Hauses widerspiegelt oder bewusst als Druckmittel aus dem politischen Umfeld platziert wurde, bleibt offen. Doch allein die Tatsache, dass sie unwidersprochen im Raum steht, verändert die Lage. In Teheran wird genau registriert, wie ernst Washington diese Krise nimmt.

Für die Demonstranten im Iran haben solche Aussagen eine doppelte Wirkung. Einerseits wächst die Hoffnung, dass das Regime nicht unbegrenzt Gewalt einsetzen kann, ohne internationale Konsequenzen zu fürchten. Andererseits steigt die Gefahr, dass die Führung aus Angst vor Kontrollverlust noch brutaler reagiert. Geschichte und Erfahrung zeigen, dass autoritäre Systeme in existenziellen Krisen selten zur Mäßigung neigen.

Oppositionelle Stimmen versuchen, die Dynamik zu bündeln. Reza Pahlavi ruft zu koordinierten Protestaktionen auf und spricht von tausenden Unterstützern innerhalb des Systems, die sich bereits innerlich abgewandt hätten. Ob diese Zahlen belastbar sind, ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass erstmals wieder offen von Vernetzung, Koordination und strategischem Vorgehen gesprochen wird.

Der Iran steht damit an einem gefährlichen Punkt. Innenpolitischer Druck trifft auf außenpolitische Drohkulissen. Das Regime muss entscheiden, ob es weiter auf Angst setzt oder ob es erkennt, dass sich Angst in Wut verwandelt hat. Washington wiederum spielt mit einer Eskalation, die zwar abschrecken soll, aber auch unkontrollierbare Folgen haben kann.

Was bleibt, ist ein Moment äußerster Spannung. Die Straße ist lauter als je zuvor. Die Worte aus Washington sind schärfer als alles, was man in den vergangenen Jahren gehört hat. Und über allem steht die Frage, wie weit ein Regime gehen kann, bevor selbst seine brutalsten Mittel nicht mehr ausreichen.